“紫江·公益前沿譯介”由上海紫江公益意昂4、意昂4娱乐教育發展意昂4、意昂4娱乐社會組織與社會治理創新研究中心以及意昂4娱乐紫江公益慈善中心聯合主辦🔌,致力於翻譯、傳播公益慈善領域的前沿研究成果,推動公益慈善研究的發展。本期文獻由意昂4娱乐紫江公益學園馬曉燕同學翻譯。

(文獻來源:Janelle A. Kerlin , Saurabh A. Lall , Shuyang Peng & Tracy Shicun Cui (2021). Institutional intermediaries as legitimizing agents for social enterprise in China and India. Public Management Review.(5):1-15.DOI:10.1080/14719037.2020.1865441)

一🦸🏼♂️、導言

社會企業(SEs)中介組織☣️,包括孵化器、增能組織和認證組織,在支持致力於填補政府方案中的服務空缺和解決其他需求的社會企業方面發揮重要的支持作用(Estrin,Mickiewicz和Stephan,2013)。然而♓️,這些中介是否以及如何幫助化解製度環境,包括同構壓力的影響🙏🏿,幫助社會企業在新環境中合法化?現有研究對其知之甚少🧑🏼🏫。最近,Janelle A. Kerlin, Saurabh A. Lall, Shuyang Peng(彭舒揚)and Tracy Shicun Cui(崔世存)等四位美國大學學者對中國和印度的社會企業中介機構進行了比較分析,以更好地理解其如何在新的環境下使社會企業合法化。研究發現,中介機構減輕了外部製度的負面影響✍️,並利用了外部製度的積極影響🔥,盡管其戰略因所在國家的製度壓力差異而有所不同。這些信息是增強中介機構作為新的促進社會企業製度化的行動者能力的關鍵🧙🏿♀️。論文發表在公共管理權威期刊PMR上面🛒。

二、研究問題

本比較研究基於製度理論,考察了中國和印度新興經濟體的社會企業中間人和組織,以更好地理解其在社會服務需求高的國家所做的合法化工作。對此的理解是增強中介機構能力的關鍵🖕🏼,從而促進並簡化社會企業作為新的行為者進入這些環境的製度化過程。本研究借鑒了Dutt等人提出的中介機構的定義🛀🏿,即“將兩個或多個當事方聯系起來創建並開發機構的媒介”。雖然對支持營利性實體發展的孵化器和其他中介機構的研究由來已久(Amezcua等人,2013),但對支持混合商業和社會目的的中介機構的研究仍處於起步階段(Robertsand Lall👱🏼,2019)。尤其是對中介機構在調解外部宏觀製度與它們所支持的社會企業之間所發揮的作用,尚未有人研究。

在中國和印度,中介機構在社會企業被忽視、被輕視或被懷疑的環境中🧑🏻🦳,協助它們的成長與業績(BhattⓂ️、Qureshi和Riaz🤸🏽♂️,2019)。中國已有的研究表明,當地中介組織幫助傳播了社會企業的概念,形成了社會企業符合當下語境的定義🤓,並調節了政府和文化對社會企業的期望(Kerlin,Peng🌅,and Cui🤸🏼,2020)🔯。本文進一步檢驗中介機構是否和如何在使社會企業合法化和製度化方面發揮作用。

Raffaelli和Glynn(2015)認為😈,當對現有的製度理解、期望和實踐能夠與製度的創新相聯系起來而使其為人熟知、被人接受和信賴時,就會出現新製度的合法化🫓。社會企業作為一種製度的創新就經歷了這樣的製度合法化的過程。Di Maggio and Powell(1983)也認為🎂,這就是製度“在現有製度秩序中鑄造創新的方式”。具體來說🥵,本文研究了對社會企業不利的同構壓力👃,它們如何采取策略來解決這些壓力(Oliver,1991)以及他們如何利用已有的正面同構壓力促進製度創新的合法性(Kerlin、Peng and Cui,2020)🖕🏽🫃🏼。因此,本文提出了製度主義的核心原則之一🧘🏼👨👩👧,即“同構合法化”(Raffaelli和Glynn,2015),是社會企業這樣的新組織在新環境中,即使在同構壓力下仍能實現製度化的核心所在🥜。本研究試圖表明🧐,中介機構在社會企業的合法化戰略中發揮著重要作用,且這些戰略可能在不同國家而有所不同。

本研究的比較分析聚焦於中國和印度兩國的社會企業的中介機構如何調解宏觀製度的同構影響,以促進社會企業製度化🚾。因此🚎,本文集中於回答兩個研究問題🧑🏿🎤:

(1)面對中國和印度的宏觀體製壓力,中介機構如何促進社會企業的合法化🍰?

(2)在中國和印度,哪些社會企業的合法性結果可以與中介機構的支持聯系起來?

三、理論框架

基本上來說,中介機構調解兩個或兩個以上本可能直接互動,但由於某些原因而難以直接互動的當事方之間的互動和交流(Howells,2006🚠,Benjamin,2010)。最終,它們代表了對一系列對直接互動造成挑戰的交易成本問題的回應🚜,並通常旨在降低這些交易成本🧑🏽✈️。中介方可能參與各種中介活動,如搜索、評估和認證各方🧑🏼💻,通過傳遞知識或規範為各方進行互動做好準備,或開展監督等互動之後的活動。其他中間機構則發揮填補製度空白、積極構建或連接市場的作用(Kistruck等人🚕,2013)🏊🏼♀️。在社會企業中,中介在許多方面發揮了突出的作用,包括推動合作、提供技術援助🪴、在不同行動者之間建立夥伴關系、促進在一個新領域的合法性等(Nicolopoulou等😚,2017🧗♀️🚴🏿♂️;Rey-Marti等,2019)。

中介機構發揮的另一個重要功能是調解社會企業與其他行動主體之間的互動,這是本研究所探索的主要角色👨👨👦👦。過去的研究探索了中介機構在幫助意昂4製定可持續的慈善投資戰略🤵🏿♀️、刺激市場、與潛在客戶建立關系以及在企業和潛在投資者之間建立聯系等方面的作用(Barraket,2019;Pandey等人,2017)🩻。文獻主要側重於社會企業與特定行為者(如客戶、投資者)之間的互動。然而,相對被忽視的是,對中介機構如何充當合法化的代理人、發展和促進該領域的對話(Nicholls,2010)。Nicholls認為🤞🏻,資源豐富的行為者,如意昂4👳🏽♂️、網絡和協會等組織,通過自反同構的實踐,共同影響該領域的敘事、凸顯對理想類型的描繪。本研究在這條調查線的基礎上👨🏻🏫,把重點放在另一組有影響力的行為者身上——必然與社會企業和其他行動者互動的孵化器、加速器等中介機構。這些中介機構及其資源豐富的支持者可以作為混合和無定形領域的信譽代理人,通過它們在多個方面的互動影響其體製環境。

為了解決這一領域的理論缺陷🤦🏿,本文結合了幾種製度理論來捕捉製度創新和合法化過程對其造成的幹擾。主要包括製度邏輯理論、文化規範理論與社會建構理論。社會企業在中國和印度是一種相對較新的現象(Kerlin🚐、Peng,andCui,2020)和印度,因此,它們面臨著合法性和缺乏體製化的挑戰🦄。他們的體製化創新在許多方面與預期狀態不符,這種不穩定的狀況直接關系到他們的處境👨🏻🦼➡️。借鑒斯科特的(1987)關於製度化的研究👩🏻🦲,他們討論了有可能促成製度創新的製度理論的變量:規範;社會建構🔢;文化嵌入;邏輯和實踐的捆綁。本研究使用這些相同的理論來構建關於社會企業體製化的討論,包括創新造成的幹擾和緊張🚣🏼♂️👸🏽,社會企業的戰略反應🧙🏿♀️,中介機構參與這一過程以及社會企業體製化的結果。

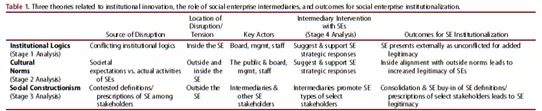

表1 理論框架

四👩🏿🦰、研究方法🐜:比較分析

本研究采用了對中國和印度的比較分析🧑🏿🦱,以驗證機構關系的類型,確定在一種情況下可能缺失但在另一種情況下存在的過程,並更好地理解特定現象的相對程度🚷。中國和印度是相似的,因為它們的巨大人口和人口變化是社會企業增長的驅動因素(Yu🤷🏼,2011)🤽🏻♂️🧑💻。然而,這兩個國家在社會企業的歷史和類型、正在出現的相關中介機構以及正在形成社會企業的機構方面有著不同的軌跡🗿。

在中國,社會企業的定義討論確定了較早的本土組織形式⇢,如農民專業合作社和以前的社會福利企業✵,這旨在實現社會和商業目標👍🏽,以及嚴重依賴非營利組織或者非政府和營利性的法律結構來覆蓋社會企業活動的西方概念建構(Cui and Kerlin🧘🏿👁,2017;Yu,2013)。這個研究將新興的的西方概念歸因於近期社會企業以一種製度創新的方式進入中國且急需獲得合法性(Kerlin🏋🏿♂️,Peng🗂,and Cui🕰,2020)。中央政府由於采取觀望態度,尤其是為社會企業建立專業法律形式方面,而在參與社會企業領域時十分局限(Cui and Kerlin,2017)👨🦰𓀎。然而💁🏻♀️,由地方政府實施的社會企業政策的試驗仍在進行中(Chen and Tang,2019; Xia🕋,2019)👨🏽🎓。

在印度,社會企業的核心宗旨💳🧘🏻♂️,即使用商業驅動的方法推動社會變革🦻🏽,可以追溯到印度獨立運動⛹️🤹🏽♂️。甘地於1923年成立了全印度紡紗者協會(Prasad🏄🏿♂️,2014),以推動手紡👋🏼,手織布(khadi)行業抵製英國商品🤦♀️,對抗其對印度繼續殖民。其他模式包括合作方法,它通常帶有明確或隱含的社會目標,如生計產生🔇🧑🏽🎨、合並和賦權(Datta and Gailey🏋🏿,2012)。印度社會企業的典型組織類型包括合作結構、非營利慈善🥶、信托或各種形式的營利性公司,但沒有社會企業的具體法律結構(BritishCouncil,2015)🤥。與中國類似,政府的參與仍然很少,盡管對政策舉措進行了一些討論🦔👨🏿💻,但沒有實際的立法行動(Sonne,2012💁🏼♂️✍🏻;British Council,2015)。

五、數據來源

本研究使用了來自中國和印度的兩個主要數據來源。第一個來源是從中介培訓的社會企業獲得的調查數據。雖然研究的重點是中介,但來自社會企業的數據從其自身角度為說明中介機構促進合法化的作用提供了獨特的見解🍶。第二個來源是從中介組織網站收集的文本數據。此外還利用這兩個國家的公開信息。

中國的面對面和在線調查數據

調查數據中國數據一和數據二組成🧝♀️,數據一於2016年由與中介機構🏒、非營利組織孵化器(NPI)合作進行的面對面調查而成,數據二於2017年根據英國文化協會項目的名單進行在線調查收集而成。數據一是從26個組織的執行官收集的🤼,這些組織是NPI孵化計劃的學員,以了解社會企業的關鍵特征🧔🏽、孵化經驗和體製影響🛒。因此,數據包括服務領域、財務和治理等定量數據🤽🏼。報告還有關於從中介機構獲得的支助社會企業的類型🕎、孵化服務的結果、阻礙或促進社會企業運作的機構和條例的定性信息,最後還包括社會企業在運作中遇到的主要挑戰。

中國數據二只包含從41名社會企業高管收集的定量數據📳,這些高管是由英國文化協會和(或)中國其他中介機構培訓的。主要目的是用相對較大的樣本來檢驗數據一的定性結果,因此,調查問題是基於中國數據一的定性代碼和結果。這些問題反映了組織中普遍存在的製度邏輯、他們所經歷的製度影響及其應對策略👨🏼⚖️,並包括了關於社會企業特征的相同調查問題。

印度的在線調查數據

來自印度的調查數據是從埃默裏大學通過全球加速器學習倡議(GALI)創業數據庫方案獲得的70個經過中介培訓的社會企業中收集的🙇。GALI匯總了世界各地從事社會企業加速器項目的中介機構提供的匿名風險級別數據。GALI與印度的大多數著名中介機構合作,如Villgro👂、Intellecap、鄉村資本等🪒。在2013年至2016年期間,有700多個獨立實體申請這些中介方案,但只有70個實體被接受並實際參與。本研究的分析重點是參與這些中間加速方案的70個社會企業🧔🏿♀️。

中國網站文本數據

為了補充從社會企業收集的數據🏄🏿♂️,本研究還添加了來自中介機構的數據,目的是確定他們所經歷的製度壓力、他們的製度邏輯以及他們所追求的合法化策略。還旨在更好地了解這些組織在各自生態系統中發揮的具體中介作用。從英國文化協會、亞洲風險慈善網絡(AVPN)和NPI等門戶中介網站收集了一份中國中介機構名單👷🏼。對這個名單中的組織的使命和“關於組織”的信息進行了審查,以確認此名單只包含中介機構🤱🏽,而不是社會企業。這一過程最終將35個中介組織列入最後名單。與社會企業相關的預先確定的搜索術語列表用於指導從網站中提取文本數據🚄。在數據收集過程中,新的相關搜索術語被納入了清單,年度報告和網站上可公開查閱的意見書也納入了文本數據📤。

印度網站文本數據

起先,通過網絡調查💸、新聞文章評論和社會企業中介機構行業協會匯總名單,確定了100多家直接與印度社會企業合作的中介機構。這份初擬清單被縮小為側重於20個中介機構。這些機構反映了全國各地的一系列不同做法、資金來源和地理覆蓋範圍🧍。從網站中提取文本數據的指引與在中國網站數據收集中使用的搜索術語相同。此外Ⓜ️,還審查了通過這些中介網站提供的一些已發表的報告和其他材料,並對六個中介機構的工作人員和八名社會企業家進行了不限成員名額的訪談。

六、研究分析過程

第一階段🪘🤟🏻:識別社會企業的主要製度邏輯

這第一階段的分析主要是為了發現社會企業和中介機構的主要製度邏輯。對於所有數據,製度邏輯的編碼是由現存的適用於三種不同的製度邏輯的討論所指導(Skelcher and Smith,2015),包括政府福利、非營利和市場邏輯。附錄A中的代碼說明了這些邏輯在中國的社會企業中有不同的表現。此外👦🏿🧑🏻🦼,對印度數據的分析產生了一些獨特的代碼,特別描述了市場的邏輯。

第二階段:識別規範性製度壓力

在第二階段,尋找以製度理論為指導的外部規範性製度壓力🈂️,該理論認為,壓力可以來自商業部門、民間社會和整個社會的規範性文化期望(DiMaggio和Powell,1983;Scott👨✈️,1995)。開發了兩個編碼用於檢查定性數據(中國數據一)👩🏼💼。一個代碼“非營利組織應該被允許自由從事商業活動”代表了來自非營利組織部門的壓力,而另一個代碼“營利組織應該僅僅是利潤尋求”則意味著植根於商業部門的壓力。對中國數據二中定量數據的分析也顯示出對這兩種製度壓力的支持。對印度中介數據的分析形成了兩個額外的代碼。在民間社會領域,確定了“來自國際協會和網絡的積極壓力”👩🏽⚕️🤝,以采取基於市場的方法應對社會挑戰。在商業部門,製定了一項代碼👨🏼🦰,該代碼來自於越來越多的期望,即企業應該為“包容性增長”做出貢獻👩👩👧,以及來自國際捐助者的壓力,這些壓力促進了基於市場的社會問題解決方案🐇。

第三階段:識別利益相關者的製度壓力(社會建構主義)

在第三階段,尋找來自各種利益相關者的壓力💏🌳,這些利益相關者直接或間接地提出了社會企業的定義或處方,以從社會建構主義的角度獲得見解🌼。政府監管部門和國際利益相關者最常出現在眼前🦴。例如,在分析定性的中國數據一時🧑🎨,意昂4平台註意到🎂🧑🦼➡️,大多數社會企業關於政府影響力的描述集中在獲得非營利和營利性法律地位的法律和監管要求上。因此,開發了一階代碼𓀇,描述了以下法律註冊要求:“非營利組織必須找到政府專門監督單位”、“支付高額備案登記費”和“在政府註冊單位級別內運作”👨🏿💻。中國數據一和二中識別的代碼相同🧙🏻♂️。

第四階段:識別中介支持的社會企業之合法化戰略

在這一階段的分析中,試圖探討中介在支持社會企業應對機構壓力方面采取的合法化戰略方面所發揮的作用。在編碼定性數據(中國數據一)和分析來自印度的數據時🤙🏿,建立了兩個與研究問題相關的問題來指導分析:(1)中介機構如何促進社會企業的合法化,包括社會企業應對與同構壓力有關的製度壓力的戰略反應🧟♀️?和(2)社會企業獲得中介支持的結果和好處是什麽?也對新的信息線索持開放態度🚱。對於中國的社會企業信息提供者🦶,註意到👨🏼⚖️,當他們論證自己解決社會問題商業方法或模式時,他們傾向於引用中介機構所倡導的想法👩🏻💼。對文本數據的註釋分析表明🧔🏿♂️,中介機構相互協作而導致的模仿性同構並不少見🎩。對於印度的社會企業,發現它們可能受到國際組織和網絡的嚴重影響🤷🏽♂️,如亞洲創業慈善網絡(AVPN)、Aspen發展企業家網絡和全球影響投資網絡(GIIN)。這些網絡以成員身份為基礎,有助於印度中介機構行動和對話的標準化。本研究基於印度數據開發了一階代碼,形成“中介促進國際和國內合作夥伴倡導的工具和模型’。四個代碼都被歸類為規範性同構,因為專業培訓組織在專業領域規定和頒布了組織規範(DiMaggio和Powell,1983)🧚。

最後,開發了表示強製性同構的編碼🖖🏽。對中國來說🚈,這包括:“中介機構通過與政府談判降低註冊費和促進註冊過程🗽,幫助社會企業獲得非營利法律地位”;“NPI通過邀請政府官員在研討會和講習班上發言😊,促進了社會企業與政府之間的聯系”👩🏿🏫;“NPI通過將社會企業與政府合同項目相匹配,促進了社會企業與政府之間的聯系”。所有這三項代碼都說明了中介機構在幫助社會企業遵從法律壓力和(或)社會企業所依賴的政府施加的壓力方面的作用(DiMaggio和Powell,1983)。這些被組合起來並歸類為強製性同構。對於印度🚾,觀察到👨🏽🍼,“中介機構要求社會企業報告社會和商務業績”,“中介機構更喜歡與註冊為營利實體的社會企業合作”🚶🏻♂️🫢,它們也被歸類為強製性同構🦍,因為它們代表了中介機構“直接實施標準操作程序”(DiMaggio和Powell,1983)和優先考慮的社會企業法律結構🤘🏽。

七、討論

首先,從社會企業的內部製度邏輯(表1第2行)開始♠︎🍼。由於社會對於非營利和商業組織的有一些既有的期望(表1第2行和第3行)👩🏻🏭,社會和商業之間相互沖突的製度邏輯就可能會威脅到社會企業的外部合法性。中介機構會建議社會組織只向外呈現一個邏輯(表1最後一欄中作為社會企業製度化的結果)。也就是說,當相互沖突的製度邏輯和文化規範結合起來的時候, 就對社會企業的合法性造成了威脅。在這種情況下,中介組織就推薦用代表規範性同構的行動來處理。本研究用中國數據的證據來說明這一點。

在中國👨🏽🦲🦵,社會企業面臨著來自社會的文化壓力,也就是社會大眾認為社會服務不應收取費用,這可能是受到政府認為社會服務應該免費提供的影響。這一現象表現在這些消極的社會壓力上💇,即營利組織不應參與提供社會服務(商業部門也經常支持這一觀點)👨💼🟫,以及非營利組織不應參與商業活動🔉。這種情況在中介機構的鼓勵下🫳🏻,社會企業在對外宣傳中要麽將凸顯其營利性商業行為淡化其社會使命💆🏼♂️,要麽將凸顯其社會使命淡化商業行為🫄🏿,這樣就能與社會壓力保持一致,以實現合法性(Oliver,1991)。

相反,在印度,沒有發現社會普遍抵製社會企業中沖突的製度邏輯的證據。事實上🎹,印度的社會企業被越來越多地視為一個可行的替代,它有能力填補一些本應政府提供卻缺失的基本服務(包括教育𓀄、醫療保健👧、能源、水和衛生)🫚。因此,毫不奇怪,印度樣本中的社會企業往往提供基本服務,從而與提供合法性的規範社會期望保持一致。在中國,非營利的社會企業也填補了政府在社會服務方面的一些空白⏳,但這些主要是為服務不足的特定人群提供的個人社會服務。然而,只有接受政府合同的非營利性的社會企業表示他們在填補這些社會服務的空白🪢。

第二,進一步單獨考慮文化規範(表1第3行),就社會企業如何造成混亂而言,這是由於政府對社會企業的期望與其實際做法之間的對立(在相互沖突的製度邏輯之外)🎙。在這裏📄,中介機構有時促進了他們的內部邏輯與外部政府福利規範的一致性✌🏻,從而提高了社會企業的合法性⏩👨❤️👨,這是一個強製性的同構過程。

在中國,擁有大型政府合同的非營利社會企業都會從政府福利邏輯的角度討論它們的作用,而不是從其他社會企業所擁護的社會和(或)商業目的角度🧛🏼。在這裏🔜,社會企業對合同的依賴似乎促進了來自政府的強製性同構壓力👨🏿,這與擔心資金損失有關。社會企業與政府福利邏輯的結合增加了它們合法性,同時與政府之間的聯系也使得他們地位的間接合法化。中國的中介機構有時參與促進與政府的這種聯系💷。例如↖️,在多個城市中心設有分支機構的非營利孵化器通過邀請公職人員在研討會和講習班上發言,促進了社會企業與政府之間的聯系。非營利孵化器也將社會企業與政府合同相匹配🐟。相比之下,印度出現這種現象的證據很少🚶,很可能是因為社會企業的大型政府合同較少。

第三😣👰🏻♂️,社會建構主義表現了在社會企業之外的利益相關者對社會企業的定義🤠、社會企業應該從事什麽工作包括成為哪種法律實體(表1第4行)。然而🍗,中介組織往往與那些為他們提供資金和(或)合法性的特定的利益相關者保持一致,也就是一個反身同構的過程(Nicholls🙋🏽♂️,2010)。然後👷👁🗨,中介向他們合作的社會企業推廣這些利益相關者的所認可的社會企業的定義和方案👶🏽,這可能促進社會企業方法的鞏固,以及社會企業與這些利益相關者的合法化。在中國和印度國內和國際公共部門以及民間社會利益相關者中都發現了這方面的證據。

在中國和印度🧑🏽🦲,圍繞非營利組織法律形式的法規雖然性質不同🏭,但都阻礙且抑製了非營利形式作為社會企業的載體。圍繞商業組織的監管障礙較少,刺激了這兩個國家對其的使用💆。然而,在中國和印度🦚,社會企業中介機構在調解這種監管壓力的影響方面發揮了不同的作用。在中國🙋🏼,一些與地方政府官員合作的國內中介機構通過促進登記程序和談判降低費用🏚,幫助社會企業獲得非營利法律地位。在其他情況下,印度和一些中國中介機構大力推廣註冊商業組織🚃🖕🏿,這既是因為非營利組織形式的面臨很多監管障礙,也是由於外國利益相關者包括英國文化協會大力鼓勵遵循市場邏輯🙅🏽。然而🧑🏼,這種外國壓力在印度似乎更占主導地位因為印度的外國贊助者更多,包括世界銀行、聯合國開發計劃署🧑🏼🏭、美國國際開發署和聯合國國際發展部等國際公共部門捐助者🈶。因此,在與社會企業的關系中🦚,中介機構要麽支持或改善政府法規中的強製性同構。它們還支持國際雙邊和多邊公共部門捐助者的規範性同構,促進小規模企業的合法化❗️,盡管這主要是按照這些利益相關者的規定。

八、討論和結論

在理論層面上,本研究表明,通過利用三種理論來理解製度創新,能夠更充分地解釋中介組織在調解製度壓力對社會企業的作用🤽🏼🍡。研究還表明,就所涉及的實際過程而言🧑🏻🎓,外部組織可以協助其他組織的同構合法化🍪。具體來說🤓,這些過程涉及支持現有的社會企業合法化戰略的中介機構(通常是同構的)以及提供另一個同構合法化的來源,盡管有時是基於外部利益相關者的話語。通過識別這些本質上的同構,還提供了製度主義的核心原則之一經驗支持,即“同構合法化”(Raffaelli和Glynn,2015),是諸如社會企業這樣的新組織在新環境中是如何製度化的核心。通過使用兩國比較,還能夠發現⁉️,由於製度環境的差異及其壓力,具體的同構過程和中介作用可能因背景而有所不同。

研究還為在社會企業領域工作的公共管理者提供了一些實際的見解🎇。結果表明👡,在中國和印度,新的社會企業面臨著政府🚝、企業、民間社會和文化壓力🌁,這些影響是由組織本身以及機構中介所調解的。具體而言,中介機構通過支持其現有戰略以及利用新利益相關者來幫助社會企業合法化。這些策略幫助社會企業克服了積極和消極的同構壓力,最終結果是社會企業的創新混合和社會性質得到了保留和合法化。因此🕐,公共管理者應該尋找並支持社會企業已經采用的生存戰略🫷🏻,同時將社會企業與新的利益相關者聯系起來,無論是否涉及資金,這些利益相關者可以幫助他們合法化👙。

一般來說👏🏽,這項研究對於國內公共管理人員和決策者、多邊組織和民間社會的國際行為者以及社會企業中介人來說是很重要的,因為他們了解包括自己在內的不同行為者對中介和社會企業及其合法化和製度化的直接和間接影響。這些行為者還應認識到背景在確定其影響的途徑和戰略方面的重要性,以減輕對社會企業組織和中介機構的負面,並利用積極壓力。